Test: 5 Volt anlegen -> einige mA fließen, LED flackert kurz und verlischt dann. Im fertigen Gerät leuchtet die LED nur, wenn Daten zwischen Controller und Bedienteil übertragen werden, z.B. wenn sich die S-Meter-Anzeige ändert oder eine Taste gedrückt wurde.

|

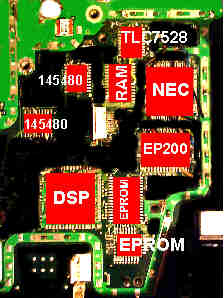

Ausbauen des Duplexfilters. (Anschlüsse zunächst abzwicken, und dann einzeln auslöten) |

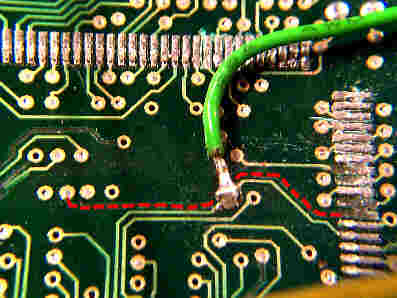

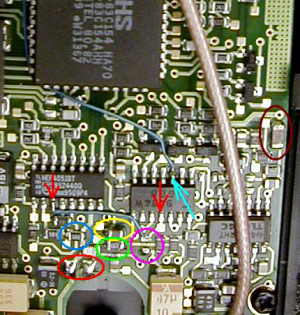

| Auslöten der Sendefilter (im Bild rot

markiert) (Tip dazu)

Entscheidet man sich für die Sendefilter-Variante 2, kann man die Filter auch mit einer Zange etwas nach beiden Seiten drehen und damit die Pins abscheren. |

|

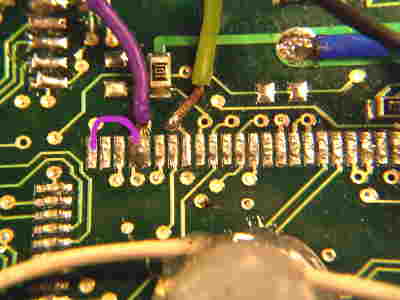

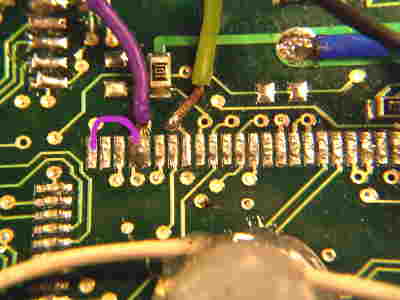

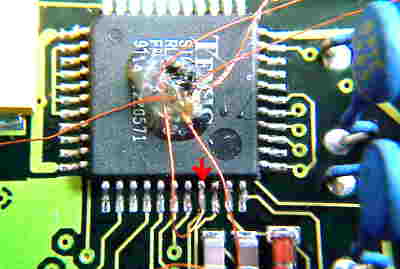

| Zum Auslöten der "vielbeinigen" ICs hat sich folgende Technik

bewährt: Man fädelt einen 0,5 mm dicken Draht hinter den Pins

durch, winkelt ihn ab, damit er nicht herausrutscht und zieht am anderen

Ende schräg nach vorn, während man die Beinchen mit dem Lötkolben

erhitzt; dabei nicht zu stark ziehen, sonst "fallen" die Leiterzüge

mit von der Platine. (Danke Martin, DG3SBI,

für den Tip!)

Eine lötfreie Möglichkeit zum Ausbau der ICs ist unter Tip 4 beschrieben. Bei den kleineren ICs kann man auch unter Zugabe von reichlich Lötzinn eine komplette Pinreihe mit dem Lötkolben erhitzen und dann mit dem Schraubendreher das IC hochhebeln. Dabei die Leiterplatte nicht beschädigen; an einigen Stellen müssen später noch Drähte angelötet werden! Reste von Beinchen, Lötzinn und Flußmittel gründlich entfernen. An den rot gekennzeichneten Stellen im Bild sollten jetzt keine ICs mehr sitzen. |

|

Länge der Drähte einige Zentimeter (nach Belieben).

Hinweis: Die Detailansichten der Platinenoberseite haben die gleiche Orientierung wie die Geräteansicht.

Für einen ersten Test sind folgende Signale zu verbinden:

|

Am einfachsten auf einer Massefläche, aber so, daß am Schluß der Abschirmdeckel noch paßt ;-). Hier der blaue Draht oben rechts im Bild, oberhalb des ehemaligen NEC-Controllers. |

|

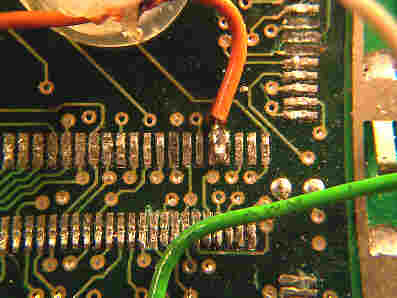

Der Einfachheit halber auf zwei Pads gelötet, wo zuvor der NEC-Controller saß. Der orange-farbene Draht im Bild, der zwecks Zugentlastung noch durch einen dicken Tropfen Heißkleber gehalten wird (oben im Bild). |

|

Der gelbe Draht im Bild. |

|

Diese Leitung kann im Bereich des ausgelöteten "EP200" kontaktiert werden, im Bild die grüne Leitung. Der rot gestrichelt nachgezeichnete Leiterzug wurde vor dem Anlöten des Drahtes entfernt (kann auch dran bleiben). |

|

Am "SIC-1P" Pin 40. Im Bild durch den violetten Pfeil gekennzeichnet. |

Nach Herstellen dieser fünf Verbindungen kann (und sollte) ein Test erfolgen:

Bedienteil anstecken, Akku oder Netzteil an Akkustecker anschließen.

Einschalttaste ![]() drücken. Display zeigt Einschaltmeldung. Ausschalten

mit

drücken. Display zeigt Einschaltmeldung. Ausschalten

mit ![]() ,

Akku abstecken.

,

Akku abstecken.

Nach bestandenem Test sind folgende Signale der Controllerplatine zu verdrahten:

|

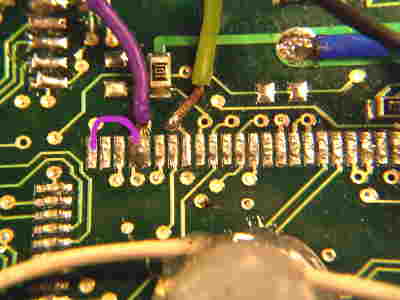

Auf zwei nebeneinander liegende und ein weiteres Pad, wo zuvor der NEC-Controller saß. Der violette Draht links im Bild, und der violett nachgezeichnete Fädeldraht. |

|

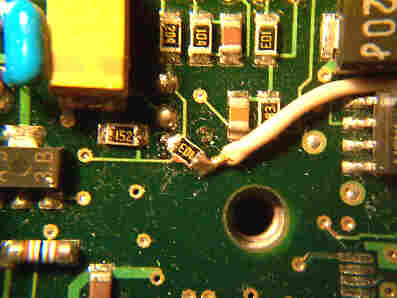

Dazu ist auf der Platinen-Unterseite ein Widerstand 100k (Aufdruck "104")auszulöten. Im Bild ist er zur Veranschaulichung nicht komplett ausgelötet, sondern um 120 Grad gedreht. |

An die mit dem roten Kreis markierte Durchkontaktierung wird auf der

Oberseite der 10k-Widerstand ("103") angelötet,

dessen anderes Ende zum NFEnable-Anschluß der neuen Controllerplatine

verdrahtet wird (weißer Draht im Bild):

| Im Bereich des ausgelöteten TLC7528 sind zwei Widerstände 4.7 kOhm einzulöten. Diese bilden einen Spannungsteiler zwischen 5 Volt (Pin 17) und Masse (Pin 1). Die Mitte dieses Spannungteilers ist sowohl mit Pin 18 des ehemaligen TLC7528 als auch mit dem Anschluß "PwrAdj" der Controllerplatine zu verbinden. |  |

Mit dieser Schaltung kann die Sendeleistung in 4 Stufen eingestellt

werden.

Die Stufen entsprechen etwa folgenden Sendeleistungen:

Damit ist Schritt 6 abgeschlossen.

Der PTT-Anschluß der Controllerplatine ist noch nicht verdrahtet,

das hat seine Richtigkeit:

Die Verdrahtung des Signals PTT (Sender einschalten, für Packet

Radio, nur bei Bedarf) ist weiter unten beschrieben.

Tips zum mechanischen Einbau der Controller-Platine gibt's hier.

Im Bedienteil findet die Lautstärkeregelung statt. Damit diese nicht nur für den Hörer, sondern auch für den Lautsprecher wirksam ist, muß die NF vom Bedienteil wieder zum Grundgerät zurückgeführt werden. In Ermangelung einer freien Ader im Kabel wird die Sende-NF-Leitung für diese Aufgabe während des Empfangs zweckentfremdet. Im Originalgerät ist eine Umschaltung der beiden Mikrofone vorgesehen, sie wird jetzt als Umschaltung zwischen Mikrofon (Senden) und Empfangs-NF genutzt.

Um das Bedienteil zu öffnen, ist nur eine Schraube zu entfernen, danach kann das Gehäuse (gleichmäßig an mehreren Stellen) aufgehebelt werden.

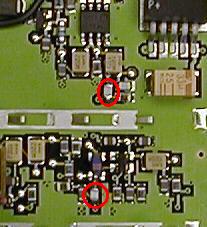

Die Leitung des unteren Mikrofons wird von der Platine abgelötet (roter Kreis in der Detailaufnahme). Der Widerstand 3k3, der das Mikrofon mit Spannung versorgte, wird ebenfalls entfernt (violetter Kreis).

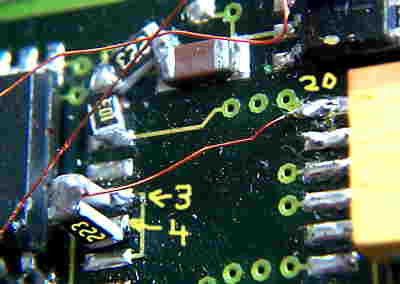

Es wird eine Verbindung vom 4051, Pin 3, zum 4066, Pin 11, hergestellt

(rote Pfeile im Bild). Sie leitet die lautstärke-geregelte Empfangs-NF

zum ehemaligen Mikrofoneingang.

|

Im gelben Kreis wird der 10n mit einem 100n überlötet und

im grünen Kreis der 100k mit einem 2k2 überlötet. Dadurch

wird die Nf im Hörer lauter. (tnx DL3ED)

Auf den Widerstand 1k0 des NF-Spannungsteilers wird ein Widerstand 100 Ohm "huckepack" aufgelötet (blauer Kreis). Dieser bewirkt, daß die leiseste Stufe der Lautstärkeeinstellung jetzt 40 dB unter der maximalen Lautstärke liegt, original sind es nur 20 dB. Der Sprung zwischen Stufe 1 und Stufe 2 ist nun allerdings ziemlich heftig; um gleichmäßige Stufen zu erhalten, müßte man den kompletten Spannungsteiler (8 Widerstände) neu dimensionieren. Eine Variante mit etwas angenehmerer Einstellbarkeit ist unter Tips beschrieben. |

Da das Bedienteil gerade offen ist, wird gleich noch die Kopplung zwischen Tongenerator und Sende-NF hergestellt, um später den 1750-Hz-Rufton für den Relaisbetrieb nutzen zu können. Dazu werden die Pins 9 und 10 des 74HC09 über 27 kOhm (oder alternativ über einen 47 k Einstellwiderstand) mit dem Pin 3 des 4066 verbunden (blaue Leitung und hellblauer Pfeil im Bild). Der 74HC09 befindet sich etwa in der Mitte des Bedienteils.

Weiterhin wird der Kondensator ganz rechts am Platinenrand durch einen mit 10 nF (oder wahlweise 22 nF) ersetzt, was eine deutlich hellere Modulation zur Folge hat. (brauner Kreis im Bild; danke Dieter, DG2WDT und Ullrich, DL3ED)

Nun weiter mit dem NF-Empfangszweig (immer noch Schritt 7):

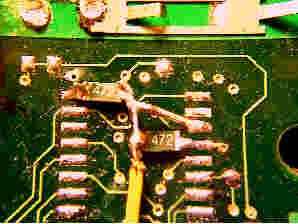

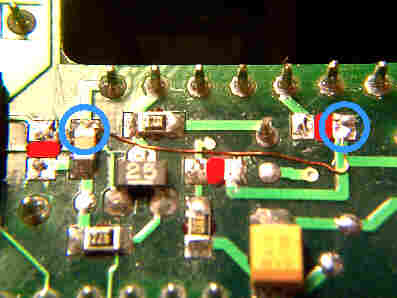

| An der NF-Endstufe (TDA1517) sind auf der Unterseite der Platine drei

Widerstände auszulöten (zweimal 15k, einmal 4k7; die roten Bereiche

im Bild).

Weiterhin ist eine Verbindung von Pin1 zu Pin 9, unter Nutzung eines vorhandenen Kondensators zur Gleichspannungstrennung, herzustellen (blaue Kreise im Bild). Damit ist die Verbindung der Empfangs-Niederfrequenz zu beiden Kanälen des NF-Verstärkers hergestellt, es werden also sowohl der interne als auch der externe Lautsprecher angesteuert. Letzterer kann zwischen die Pins 23 (Signal) und 7 (Masse) des 26poligen Steckers geschaltet werden. |

|

An dieser Stelle ist wieder ein Test fällig. Die Platine muß

dazu nicht in das Gehäuse eingebaut werden.

Akku, Bedienteil und Lautsprecher anschließen, einschalten

mit ![]() .

Am Bedienteil mit

.

Am Bedienteil mit ![]()

![]() den Menüpunkt "Squelch" wählen, und mit

den Menüpunkt "Squelch" wählen, und mit ![]() und

und ![]() die Funktion der Rauschsperre prüfen. Anschließend bei offener

Rauschsperre im Menüpunkt "Volume" die Laustärkeeinstellung testen.

die Funktion der Rauschsperre prüfen. Anschließend bei offener

Rauschsperre im Menüpunkt "Volume" die Laustärkeeinstellung testen.

Ausschalten mit ![]() ,

Akku und Bedienteil abstecken.

,

Akku und Bedienteil abstecken.

Bedienteil und Akku anstecken, einschalten. Trimm-C so einstellen, daß bei Empfangsfrequenzen zwischen 429 und 451 MHz (entspricht Oszillatorfrequenzen zwischen 384 und 406 MHz, evtl. mit Frequenzmesser prüfen) die Eckwerte der Abstimmspannung (-3,7 Volt bis +3,5 Volt) nicht wesentlich überfahren werden. Reicht der Abstimmbereich des Trimm-C nicht aus, dann die Verlängerung des Leitungskreises korrigieren. Siehe auch bei Fragen und Antworten.

An dieser Stelle kann der erste Empfangstest im Amateurfunkbereich erfolgen, dazu ist am Empfängereingang provisorisch ein etwa 15 cm langer Draht als Antenne anzulöten. Starke Stationen sind damit hörbar. Scheinbare Störsignale auf verschiedenen Frequenzen sind kein Grund zur Beunruhigung, sie verschwinden mit Einbau des selektiven Vorverstärkers und nach Schließen des Abschrimdeckels.

Ausschalten, Akku und Bedienteil abstecken, Drähtchen vom Testpunkt ablöten.

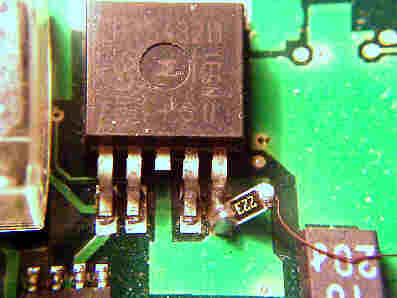

| Der Signalpfad für die Modulation des 35-MHz-Quarzoszillators ist im Original-Gerät gleichspannungsgekoppelt. Durch Wegfall des TLC7528 und MC145480 verschiebt sich der Gleichspannungspegel im Modulationsverstärker. Durch Einbau eines Widerstandes mit dem Wert 32 kOhm kann diese Verschiebung korrigiert werden. Realisiert werden kann das durch Reihenschaltung zweier Widerstände (10 kOhm und 22 kOhm, im Bild "103" und "223"). Diese Reihenschaltung verbindet das Pad, wo vorher Pin 1 des MC145480 saß (ganz links im Bild) mit Masse (linker Anschluß des originalen Kondensators). |  |

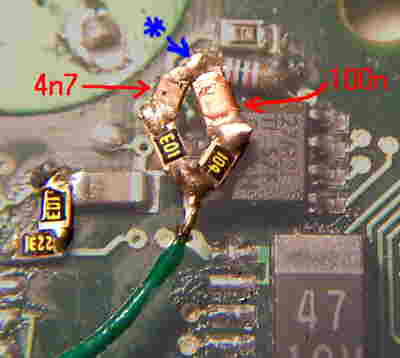

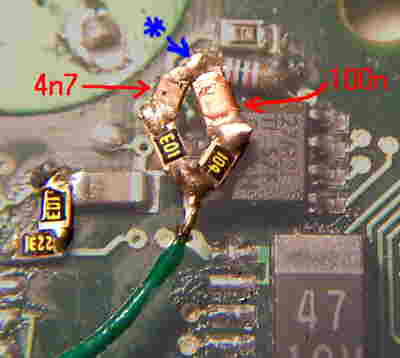

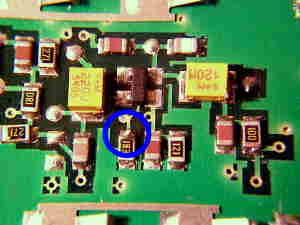

Die Sende-NF vom Bedienteil

wird original durch einen 200k-Widerstand (im Bild als "204" erkennbar)

abgeschwächt. Da wir hier mehr Pegel benötigen, wird dieser mit

einem Widerstand 22k überbrückt (roter Kreis im Bild, Platinenunterseite).

Das NF-Signal steht nun am Pin 1 des 74HC4053 zur Verfügung. An diesem

Analog-Schalter-IC sind die 3 Steuereingänge (Pins 9, 10, 11) mit

Masse (Pin 8) zu verbinden. Die NF vom Bedienteil muß nun in den

Modulationszweig eingespeist werden. Am Pin 1 des 74HC4053 wird ein Draht

angelötet, dessen anderes Ende (grüner Draht im oberen Bild)

zu dem im oberen Bild gezeigten Netzwerk aus zwei Widerständen (10k

und 100k) und zwei Kondensatoren (4n7 und 100n) führt. Das Netzwerk

ist an dem mit dem blauen Stern gekennzeichneten Anschluß des (schon

vorhandenen) Mini-MELF-Widerstandes angelötet.

Die Sende-NF vom Bedienteil

wird original durch einen 200k-Widerstand (im Bild als "204" erkennbar)

abgeschwächt. Da wir hier mehr Pegel benötigen, wird dieser mit

einem Widerstand 22k überbrückt (roter Kreis im Bild, Platinenunterseite).

Das NF-Signal steht nun am Pin 1 des 74HC4053 zur Verfügung. An diesem

Analog-Schalter-IC sind die 3 Steuereingänge (Pins 9, 10, 11) mit

Masse (Pin 8) zu verbinden. Die NF vom Bedienteil muß nun in den

Modulationszweig eingespeist werden. Am Pin 1 des 74HC4053 wird ein Draht

angelötet, dessen anderes Ende (grüner Draht im oberen Bild)

zu dem im oberen Bild gezeigten Netzwerk aus zwei Widerständen (10k

und 100k) und zwei Kondensatoren (4n7 und 100n) führt. Das Netzwerk

ist an dem mit dem blauen Stern gekennzeichneten Anschluß des (schon

vorhandenen) Mini-MELF-Widerstandes angelötet.

An dieser Stelle kann bereits ein Test der Modulation erfolgen: Bedienteil und Netzteil anstecken, einschalten, und Sendetaste drücken. Bei Besprechen des Mikrofons muß mit einem 70cm Handy mit Gummiwendelantenne im Abstand von ca. 20-30 cm zum geöffnetem Gerät (ohne Abschirmdeckel) ein kräftig moduliertes Signal empfangen werden. (tnx dg5zp)

Zum Anschluß des Modems werden einige Pins des 26-poligen Steckers genutzt. Passende Buchsen sind beispielsweise bei Reichelt erhältlich.

Ich habe das C5 unter folgenden Bedingungen getestet: Stecker-Modem

mit TCM3105, AFSK 1200 Baud, Digipeater OE9XPR (Entfernung etwa 35 km),

Antenne Dipol, Sendeleistung etwa 300 mW. Als minimales TxDelay im TFPCX

wurde der Wert 5 (entspricht 50 ms) ermittelt. Sowohl sende- als auch empfangsmäßig

wurde (in verkehrsarmen Zeiten) nahezu jedes Paket ohne Wiederholungen

übertragen.

Erste Erfahrungen und Hinweise zu 9k6 sind weiter unten

beschrieben.

|

|

| Das gegen Überspannung geschützte PTT-Signal ist am "SIC-1P" verfügbar (im Bild gekennzeichnet durch den roten Pfeil) und wird mit dem Anschluß "PTT" der Controllerplatine (Pin 14 des Controllers) verbunden. |  |

| Der Pin 21 des Steckers ist (original) mit dem vierten Pin von links

der unteren Reihe des Optionen-Anschlusses verbunden. Dort wird ein Kondensator

100 nF (im Bild braun) angelötet, dessen zweiter Anschluß (blau

im Bild) zum Modulator verdrahtet wird (blauer Stern / blauer Pfeil im

unteren Bild).

Achtung: Falls auf der Platine an der gezeigten Stelle ein Steckverbinder bestückt ist, sind an diesem obere und untere Reihe vertauscht. |

|

Als Treiber für die NF kann der vorhandene LM2903 verwendet werden.

Seine Beschaltung ist wie folgt zu verändern:

|

|

|

... an den Optionen-Anschluß, vierter Pin von links in der oberen

Reihe (roter Kreis).

Achtung (noch mal): Falls auf der Platine an der gezeigten Stelle ein Steckverbinder bestückt ist, sind an diesem obere und untere Reihe vertauscht. (Der Widerstand im blauen Kreis gehört zum NF-Tiefpaß, hier als SMD-Variante.) |

|

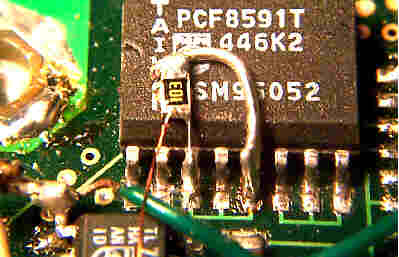

Damit der LM2903 mit der richtigen Vorspannung arbeitet, muß

noch an einer ganz anderen Stelle, nämlich am ehemaligen MC145480,

neben dem PCF8591, ein Spannungsteiler eingebaut werden.

Dieser besteht aus zwei Widerständen 22k, die zwischen Pin 3 (Masse) und Pin 4 (5 Volt-Referenz) geschaltet sind. Von der Mitte des Spannungsteilers führt ein Fädeldraht die entstandene 2.5-Volt-Spannung zu Pin 20. |

Die Empfangs-NF für das Modem ist nun am Pin 12 des 26poligen Steckers

verfügbar. Der Pegel ist unabhängig von der eingestellten Lautstärke,

das Signal ist auch bei geschlossener Rauschsperre vorhanden.

Sende-NF: über eine Reihenschltung aus 100 nF und 10 kOhm direkt zu den Kathoden der beiden Kapazitätsdioden im 35-MHz-VXO. Die Kapazitätsdioden findet man auf der Platinenoberseite etwa auf halbem Weg zwischen dem 14.85-MHz-Oszillatorbaustein und dem 35-MHz-Quarz. Die Kathoden sind weiß gekennzeichnet und miteinander verbunden.

Empfangs-NF: von Pin 7 des 27M21 (neben dem TBB569) über 12kOhm direkt Richtung Modem.

Als Modem kam ein PICPAR von Baycom zur Anwendung. In dieser Konfiguration wurden folgende NF-Pegel gemessen: Modem-TX 1,8Vss, Empfänger-Modem 1,2Vss. (Danke Josef, DL7SEP, für die Tips.)

Mit einem um die Option H erweiterten TNC2C ist einwandfreier 9k6-Betrieb

möglich. (tnx DG5ZP)

Auch DL8SDL hat 9k6 erfolgreich in Betrieb (->Erfahrungsbericht).

Den gleichen Zweck bei geringerer Anzahl an Bauteilen und verbessertem Verhalten erfüllt die Schaltung von Walter, dg5zp. Sie hat außerdem den Vorteil, daß sie wegen des geringeren Platzbedarfs in das Gehäuse der 26poligen Buchse integriert werden kann.

SMD-Induktivität vom Ausgang des zweiten Filters nach Masse

entfernen.

Vor dem Abgleich ist die Platine in das Gehäuse einzubauen und zu verschrauben. Der Abschirmdeckel bleit vorerst offen.

Zum Abgleich der Sendefilter machen wir uns die Tatsache zu nutze, daß die HF-Ausgangsleistung durch einen Regelkreis (in Grenzen) konstant gehalten wird (Idee von Walter, DG5ZP). Der HF-Regelverstärker liefert einen Gleichspannungspegel, der die Verstärkung der Treiberstufe einstellt. Setzt man voraus, dass bei optimaler Einstellung der Sendefilter die vom Treiber zu erzeugende Verstärkung am geringsten ist, gleichen wir den Testpunkt auf ein Minimum (!) ab. Das funktioniert am besten bei den unteren Leistungsstufen, da dort die Regelung am wirkungsvollsten ist.

Der Abgleich geschieht wie folgt:

|

|

Bei manchen Geräten wurde eine Schwingneigung im Sendeteil beobachtet. Diese macht sich beim Abgleich in einer sprunghaften Änderung der gemessenen Spannung und damit verbunden mit einem Rauschen im Kontrollempfänger bemerkbar. Durch Einfügen eines SMD-Widerstandes 51 Ohm in Reihe zum Ausgang des Helixfilters 2 wird diese Instabilität beseitigt.

Zur Kontrolle kann zum Schluss noch die Ausgangsleistung (Stufe 4) an der unteren und an der oberen Bandgrenze gemessen werden. Dabei

| Die Tatsache, daß die maximale Sendeleistung am unteren Bandende geringer ist, läßt sich durch Vergrößerung zweier Kondensatoren im Sendetreiber um 1pF beheben. Im Bild sind sie rot gekennzeichnet. (tnx dl3ed) |  |

| Um die Versorgungsspannung anzuzeigen, muß sie gemessen werden. Das C5 enthält dafür den 4-Kanal-Analog-Digital-Wandler PCF8591, bei dem noch zwei Kanäle unbenutzt und mit Masse verbunden sind. Pin 3 wird entlötet und hochgebogen (im Bild leider nur zu erahnen). Zwischen Pin 3 und Masse (Pin 5) wird ein 10-k-Widerstand ("103") eingefügt. Außerdem wird Pin 3 mit dem 22-k-Widerstand ("223") verbunden, der am rechten Pin des BTS432 angelötet wird (Bild unten). |  |

| Um zu verhindern, daß sich das C5 beim Anschließen des

Netzteils oder 12-V-Kabels ungewollt selbst einschaltet, ist lediglich

ein Widerstand in der Nähe des 26poligen Steckers auszulöten

(rote Fläche im Bild). Er hat(-te) 82 kOhm und ist (war) mit Pin 18

(Zündung) verbunden.

(Die restlichen Markierungen im Bild gehören zur Packet-PTT.) |

|

| S-Meter und Rauschsperre reagieren sehr zappelig. Mit zwei kleinen

Ergänzungen kann dem abgeholfen werden.

Ein 100-nF-Kondensator wird parallel zum vorhandenen Kondensator zwischen den Pins 1 und 2 des "27M21" eingelötet (weißer Kreis im Bild, Platinenoberseite neben dem TBB569.) Ein 4.7-µF-Tantal-Elko wird parallel zu der R-C-Schaltung links unten im Bild eingelötet, minus an Masse. |

|